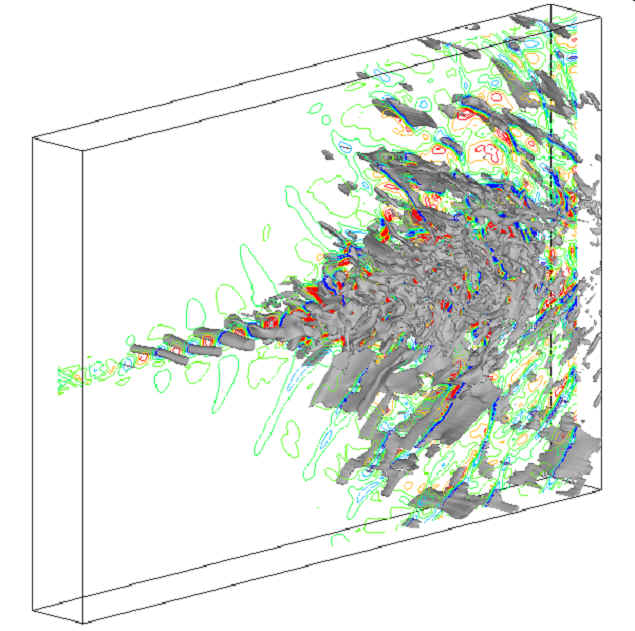

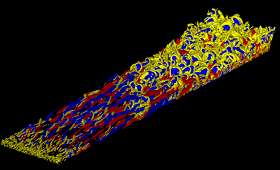

左の図は,高解像度シミュレーションで得られたジェットの渦構造と音響場(灰色)を示しています. 超音速ジェットから放出される音波には強い指向性があることがわかります. この音波をMach Waveと呼びます.またMach Waveの強さはジェット構造の発達の仕方に依存します.

発表論文

- 超音速平面乱流ジェットの音響場に対する斜め不安定モードの影響, 渡辺大輔,前川博,松尾裕一,日本機械学会論文集B編,第72巻,第724号,pp.2878-2885,(2006). (2009.4.7 日本機械学会賞(論文)受賞)

研究室の理念と特色

極限的条件における工学的課題において人間生活環境と調和した手段や手法を流体力学的アプローチによって発見し課題を解決することを理念としている. 例えば次世代超音速旅客機開発を可能にする先端技術にみられるように, 人間生活環境の快適さと経済性・効率化を両立する設計技術基盤の確立を目指しており, 流体工学の特色として,計算力学的手法と実験的手法 (フィールド調査,実験室実験)および数理解析手法を用いて課題解決をはかっている.

研究内容

本研究室で現在行われている,もしくは,過去に行われていた研究内容を紹介します.

空力音響学

ロケットのプルームからでる音波や,高速新幹線からの低周波騒音(100Hz以下)は超音速乱流ジェットや乱流境界層から放出される音波です.これらの音響場を解明するために高解像度シミュレーションを使って研究しています.

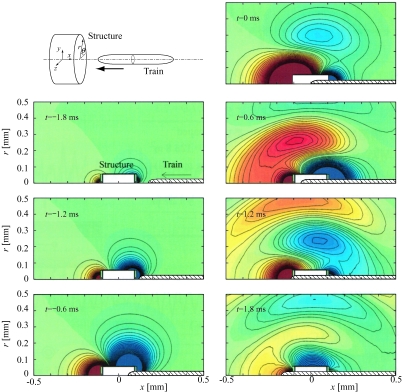

列車が構造物を通過する際に発生する圧力波

列車が構造物を通過する際に,構造物の両端から放射される圧力波を数値計算により調べました. 左の図は,求められた圧力波の時間変化です.列車は図の右から左に向かって走行しています. 列車の走行にともなって,構造物の両端から複数の圧力波が放射されています.

発表論文

- 列車が沿線近傍構造物を通過する際に発生する圧力波, 高見創,菊地勝浩,飯田雅宣,前川博,日本機械学会論文集B編,72巻,715号,pp612-619,(2006).

物質混合制御

次世代航空機エンジンにおいて必要となる,超音速流れ中での燃焼においては,酸化剤と燃料の混合を超音速流中で最適に制御する必要があります.最適燃焼形態を安定的に達成するために,大規模混合と微細混合を同時進行する混合制御法を圧縮流渦構造の操作によって達成しています.

各種管路内の非定常流れ

ロケットエンジン液体燃料輸送に見られるように,極限的コンパクト設計においては燃料ポンプへの流入口は曲がり管内の混相流れになります.曲がり管流れは外部変動に対して流れ場の複雑構造から引き起こされる振動モードが存在し,このモードをあらかじめ知っておくことが事故を起こさない設計につながります.

流れの制御

空気壁面摩擦を低下させるため,超音速境界層の遷移を遅らせる流体力学的機構を研究しています.一方,乱流境界層が発達する下流においては,壁面ヘアピン渦を崩壊に導く機構を使って乱流境界層の摩擦抵抗を低減させることが必要になります.本研究室では,そのような機構を発見し,新しいデバイスを開発しました.

風洞装置を用いた研究

Coming Soon

▲研究内容へ

最近の研究成果

- Computational study of the interaction between a shock and a near-wall vortex using a weighted compact nonlinear scheme, Fluid Dynamics Research,

Z. Zuo, H.Maekawa, Vol.46, 2014, doi:10.1088/0169-5983/46/1/015508 - Direct Numerical Simulation of Impinging Shock wave/Transitional Boundary Layer Interaction with Separation Flow,

Y.Tokura, H.Maekawa, Journal of Fluid Science and Technology, Vo.6,No.5 2011 - Spatial DNS of an Isothermal Flat Plate Supersonic Turbulent Boundary Layer with/out Impinging Shock wave,

Y.Tokura, H.Maekawa, Journal of Fluid Science and Technology, Vo.6,No.1 2011 - 高速列車が明かり区間を走行する際に生じる低周波音,

高見創, 菊地勝浩, 前川博, 栗田健, 若林雄介, 日本機械学会論文集B編, 73巻, 735号, pp.1-8, (2007).

タイムライン

- 2023.7.21

- M2福山君のインタビューが共同通信社の記事に掲載されました。電通大メディア掲載情報リンクはこちら

- 2023.7.16

- 弊研究室が電通大公式インスタグラムで取り上げられました。

- 2023.2.28

- 研究室のメンバーを更新しました

- 2023.2.14

- 今年度の博士・修士・学士の学内発表が終わりました。今年度は大変お世話になりました。来年度もよろしくお願いします。

- 2022.2.22

- 研究室のメンバーを更新しました

- 2021.4.1

- 研究室のメンバーを更新しました

- 2020.4.1

- 研究室のメンバーを更新しました

- 2019.11.29

- M2森山君が第33回数値流体力学シンポジウムにて発表しました

- 2019.9.13~15

- 本学にて日本流体力学会年会2019が開催されました

- 2019.4.1

- 研究室のメンバーを更新しました

- 2018.12.12

- M1森山君が第32回数値流体力学シンポジウムにて発表しました

- 2018.4.1

- 研究室のメンバーを更新しました

- 2018.2.11

- 前川 博 教授 最終講義・懇親会のお知らせを更新しました.

- 2018.1.29

- 前川 博 教授 最終講義・懇親会のお知らせを掲載しました.

- 2017.12.13

- M1松原君が第31回数値流体力学シンポジウムにて発表しました

- 2017.9.28

- 研究室のメンバーを更新しました

- 2016.12.13

- M1太齋君が第30回数値流体力学シンポジウムにて発表しました

- 2016.9.27

- M1太齋君が日本流体力学会年会2016にて発表しました

- 2016.6.23

- 研究室のメンバーを更新しました

- 2015.12.17

- M2須田君が第29回数値流体力学シンポジウムにて発表しました

- 2015.7.7

- 研究室のメンバーを更新しました

- 2014.4.25

- 前川教授のプロフィールを更新しました

- 2014.4.20

- 高見創客員教授のプロフィールを更新しました

- 2014.4.4

- 研究室に新入生が入ってきました

- 2013.11.10

- 井上助教が日本機械学会大81期流体工学部門講演会にて発表しました.

- 2013.9.12

- M2芦澤君が日本流体力学会にて発表しました

- 2013.7.7

- オープンキャンパスがありました

- 2012.11.1

- 研究室のメンバーが1名増えました

- 2012.4.1

- 新年度開始

- 2009.10.1

- 研究室のメンバーが1名増えました

- 2009.4.7

- 前川教授が日本機械学会賞(論文)受賞

- 2008.10.15

- 前川教授が日本機械学会流体工学部門一般表彰(貢献表彰)受賞

- 2008.11.22

- 電気通信大学オープンキャンパス

- 2008.10.2

- 第43回「境界層遷移の解明と制御」研究会

- 2008.8.7

- 研究室のメンバーが1名増えました

- 2008.7.20

- 電気通信大学オープンキャンパス

- 2008.6.4

- 低騒音風洞到着

- 2008.5.29

- 鉄道総研国立研究所見学

- 2008.5.28

- オープンスパコン説明会(15:00~16:30 図書館3階AV教室)

研究室概要

| 所属 |

電気通信大学 情報理工学域 III類 P1 機械システムプログラム 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 機械システムプログラム (旧 大学院情報理工学研究科 知能機械工学専攻 機械システムコース) (旧旧 電気通信大学電気通信学部 知能機械工学科機械科学講座 流体工学分野) |

|---|---|

| 研究分野 | 圧縮性流体,乱流遷移,物質混合,空力音響 |

| 教員 |

特命教授:前川博 准教授:井上洋平 客員教授:高見創 |

| 学生 |

修士課程 5名 学部生 4名 |

| 研究室 | 東4号館8階832室(井上准教授),東4号館8階801室(学生研究室),東4号館1階133室(実験室) |

| 前川担当講義 | |

| 井上担当講義 | 知能機械工学基礎実験第一第二「風洞実験」(受講者専用) |

研究室志望の学生へ

本研究室では,産業において使用される動力エネルギーシステムにおける熱・流体工学機器(圧縮機やエンジンなど)に関して,

機器内複雑流れにおける流体力学的機構を解明し,エネルギー効率が極めて高い流体工学要素(翼列など)をつくりだす

基盤科学技術を創生する研究を行っています.また流体騒音を小さくすることや物質生成を流れ輸送・混合によって制御するなど,

身近な環境の快適性・安全性に関連することについても流体力学的機構を有効に使う研究を行っています.

研究室配属後は,テーマによって実験系と数値計算系に分かれ,実験系では実験装置の作成から計測まで,数値計算系では流体のシミュレーションプログラムの作成から解析までを行います.

当研究室は自由な雰囲気の中,学生一人一人が主体的に研究活動を活発に行っています.研究室行事も多数計画されています.興味のある学生は井上(東4-832)までお越し下さい.研究室の見学・質問を大いに歓迎します.